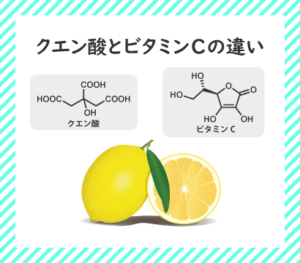

クエン酸とビタミンCの違いは?【全く違う別の物質です】

クエン酸とビタミンCは別の物質です。どちらも有機酸ですが、ビタミンCは重要な栄養素である一方、クエン酸は炭水化物の一種にすぎません。レモンの主な酸味成分はクエン酸です。

様々な食材・食品について書きます。

クエン酸とビタミンCは別の物質です。どちらも有機酸ですが、ビタミンCは重要な栄養素である一方、クエン酸は炭水化物の一種にすぎません。レモンの主な酸味成分はクエン酸です。

重曹(炭酸水素ナトリウム)の化学式はNaHCO3です。この化学式から読み取れることを丁寧に解説し、重曹の性質や化学反応性についてまとめています。

この記事では、重曹とクエン酸の化学反応について一般向けに解説し、pH指示薬を用いた実験も掲載しています。重曹とクエン酸をぴったり反応させる分量計算ツールも設置。

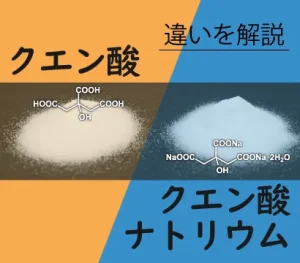

クエン酸ナトリウムは、クエン酸のナトリウム塩で、水溶液はpHが8.6~8.7程度の弱塩基性(弱アルカリ性)です。この記事ではpH実測値やクエン酸ナトリウムの性質を解説します。

クエン酸は、弱酸のなかでは強めの酸です。水溶液のpHは、掃除に使うような薄いものなら2程度ですが、高濃度では1を下回ります。この記事では、クエン酸水溶液の実測pH値を公開しています。

クエン酸は酸味をもたらす食品成分である一方、水垢などを落とす酸性洗剤としても使われます。この記事では、身近な酸であるクエン酸の化学式(構造式)や性質を解説します。

お酢のpHは2台後半~3前後で、種類により多少異なります。この記事では、穀物酢、米酢、純玄米黒酢、りんご酢、白ワインビネガーのpH測定結果を公表しています。

渋柿は渋み成分タンニンをもち、熟してタンニンが水溶性から不溶性になると渋が抜けます。この記事ではアルコールを使う簡単な渋抜き方法と、渋抜きの原理・渋み成分の科学を解説します。

ワサビの辛み成分はアリルイソチオシアネートという化合物です。この記事では、ワサビやアリルイソチオシアネートについて、様々な観点から情報をまとめています。

五味とは「甘味・酸味・塩味・苦味・うま味」の5つの味覚です。ヒトが味を感じる意義や仕組みなど、味覚について詳しく解説します。