クエン酸と酢に含まれる酢酸の違い【酢にクエン酸は皆無】

当サイトには広告を掲載しています

クエン酸と酢に含まれる酢酸は別の物質

- 食酢に含まれる酸味成分は4~5%程度の酢酸。

- 食酢に含まれる酢酸は、レモンや梅に多いクエン酸とは別の物質。

- 食酢にクエン酸はごく微量しか含まれていない。

食酢の酸味成分はクエン酸だと勘違いされがちですが、食酢の主な酸味成分は酢酸です。

この記事ではクエン酸と酢酸の違いを、含まれる食品・代用の可否・化学的な特徴を含めて解説します。

「クエン酸」と、食酢の酸味成分「酢酸」は別の物質

勘違いされがちですが、食酢の主な酸味成分はクエン酸ではなく酢酸です。

クエン酸と酢酸は、どちらも食品成分として身近な有機酸であるものの、まったく別の物質です。

| クエン酸 | 酢酸 | |

|---|---|---|

| 多量に産生 | 植物(果実など) | 酢酸菌 |

| 多い食品 |

| 酢(食酢) |

| 性状 | 結晶性の固体 | 液体 |

| 揮発性 | なし | あり(沸点118 ℃) |

| 香り | なし(揮発しないため) | ツンとくる酸っぱい香り |

| 酸味 | 強烈な酸味 | 鋭い酸味 |

| 化学式 | C6H8O7 | CH3COOH |

- 性状は、それぞれの純粋な物質の性質を示している。

- 化学式は構造式の画像とテキストを記載した。テキストでは、クエン酸は分子式C6H8O7を、酢酸は示性式CH3COOHを示した。

- 構造式の画像は、カルボキシ基(-COOH)の構造を省略していない。記事冒頭の画像とは表記が異なるが同じ物質を表している。

クエン酸と酢酸はどちらも、さまざまな生物が産生する、自然界にありふれた有機酸です。

ただし、多量に産生する代表的な生物には違いがあり、クエン酸はとくに植物の果実に多く見られる一方、酢酸は微生物(酢酸菌)による発酵で多量に産生されます。

続いて、クエン酸と酢酸について順に解説します。

クエン酸はレモンや梅の酸味成分

クエン酸は有機酸の一種で、一部の植物が多量に産生・蓄積する物質です。とくに、レモンなどのかんきつ類や熟した梅をはじめとする果実に多く含まれています。

なお、クエン酸は工業的には、クロコウジカビ(Aspergillus niger)を用いた発酵法で、世界で年間およそ200万トンが生産されています。

- 無水クエン酸 1kg(食品添加物規格) NICHIGA (ニチガ)

- Amazon 楽天 Yahoo!

食酢は4~5%程度の酢酸による酸味や香りがある

酢酸も有機酸の一種です。とくに、酢酸菌がアルコール(エタノール)を変換して作り出します。

この酢酸菌による発酵を利用して、酒のアルコールを酢酸に変えて作られる調味料が、一般的な食酢である醸造酢です。

市販されている酢の多くは、4~5%程度の酢酸が含まれています。酢には、ツンとくる香りや刺激がありますが、これは酢酸に揮発性があるためです。

食酢は、有史以前から世界各地で利用されてきたほか、現代では成分の酢酸に着目した機能性表示食品なども開発されています。

- いいこと酢(機能性表示食品) ミツカン

- Amazon 楽天 Yahoo!

食酢のクエン酸含有量は100 mLあたり2~3 mg程度と微量

食酢には、じつは酢酸以外にも、原料や発酵に由来するさまざまな有機酸が少量ながら含まれています。

ただし、食酢に含まれる有機酸の大部分は酢酸であり、一般にクエン酸は酢酸の1/1000以下の含有量です。

下表に、食酢に含まれる有機酸の組成をまとめた文献より、食酢100 mLあたりの酢酸とクエン酸の含有量を抜粋します。

| 食酢の種類 | 酢酸(g) | クエン酸(mg) |

|---|---|---|

| 米酢 | 4.20 | 2.09 |

| 酒粕酢 | 4.26 | 3.10 |

| りんご酢 | 5.05 | 2.64 |

| ぶどう酢 | 5.28 | 20.3 |

| 麦芽酢 | 4.80 | 0.69 |

- 記載された値は食酢100 mLあたりの含有量。

- 酢酸とクエン酸では単位が異なることに注意(1 gは1000 mg)。

- 米酢は文献中で最大・最小・平均値が記載されているうちの平均値を抜粋した。なお、米酢のクエン酸含有量の最大値は3.69 mg/100 mL。

食酢100 mLあたりのクエン酸含有量は、多く含まれるぶどう酢でも約20 mgにすぎず、通常は2~3 mg程度です。

100 mLあたり4~5 g程度含まれる酢酸に比べて、含有量は1000倍以上の差があります。

クエン酸は近年、掃除用の洗浄剤や、清涼飲料水の成分としても普及し、代用的な有機酸として知られるようになりました。その影響もあってか、「酢にはクエン酸が多く含まれている」と誤解されるケースもあります。

実際には、食酢にクエン酸はほとんど含まれないため注意が必要です。クエン酸が多いイメージをもたれやすいりんご酢やぶどう酢にも、ほとんどクエン酸は含まれません。

なお、沖縄で伝統的に飲まれている「もろみ酢」には、クエン酸が多く含まれます。ただし、食酢とは原料や製法が明確に異なり、名前に「酢」とついていても、もろみ酢と食酢は別の食品とみなす必要があります。

クエン酸や酢酸が多く含まれる食品

クエン酸と酢酸では、多く含まれている食品にも違いがあります。

この章では、文部科学省の食品成分データベースにある「食品成分ランキング」のデータを参照しつつ解説を行います。

まずは、クエン酸と酢酸の食品成分ランキングTop10を下表にまとめます。

| クエン酸 | 酢酸 | |||

|---|---|---|---|---|

| 順位 | 食品 | 含有量(g) | 食品 | 含有量(g) |

| 1位 | レモン(果汁) | 6.5 | バルサミコ酢 | 5.6 |

| 2位 | 梅干し(塩漬) | 3.4 | ぶどう酢 | 4.8 |

| 3位 | カシス(冷凍) | 3.3 | りんご酢 | 4.7 |

| 4位 | ドライトマト | 3.2 | 米酢 | 4.4 |

| 5位 | レモン(全果) | 3.0 | 穀物酢 | 4.2 |

| 6位 | パッション | 2.5 | 黒酢 | 4.0 |

| 7位 | ドライマンゴー | 2.3 | すし酢 | 3.6 |

| 8位 | チーズホエー | 2.0 | すし酢 | 3.2 |

| 9位 | 脱脂粉乳 | 1.8 | 甘酢 | 3.1 |

| 10位 | いり大豆 | 1.7 | 三杯酢 | 3.0 |

クエン酸は、 果実や梅干しのほか、乾燥した粉末状の乳製品や大豆にも多く含まれます。

一方、酢酸が多い食品ランキングの上位は、食酢や合わせ酢・調味酢で占められている点が特徴です。

続いて、クエン酸と酢酸がどんな食品に多く含まれるか、より詳しく解説します。

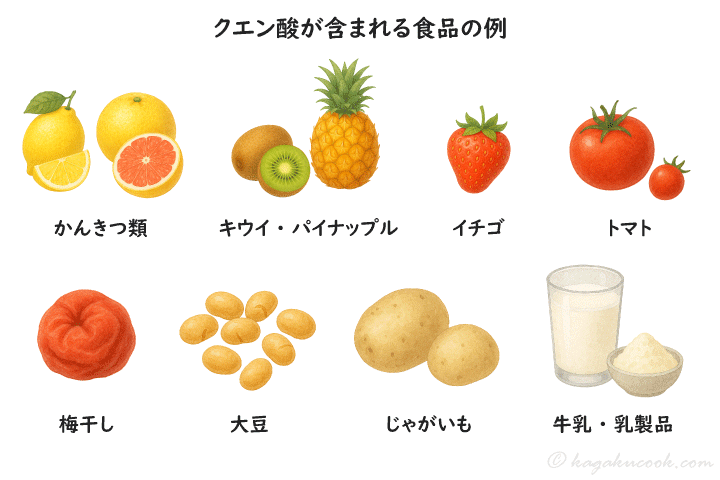

クエン酸は果実のほか、豆・いも・乳製品にも多く含まれる

クエン酸は、よく植物に含まれている有機酸です。とくに果実に豊富なほか、大豆やいも類にも多く含まれます。

また、牛乳にも100 gあたり0.2 gほど含まれており、粉末状に加工した脱脂粉乳などの乳製品では重さあたりのクエン酸含有量も多くなります。

以下に、主な食品のクエン酸の含有量一覧と詳しい解説を記載しています。

食品成分ランキングのクエン酸含有量Top100に入っている食品から、代表的な食品や特徴的な食品をピックアップし、可食部100 gあたりのクエン酸含有量を下表にまとめます。

| 分類 | 食品 | 含有量(g) |

|---|---|---|

| 果実 | レモン(果汁) | 6.5 |

| 梅干し(塩漬) | 3.4 | |

| カシス(冷凍) | 3.3 | |

| レモン(全果) | 3.0 | |

| グレープフルーツ | 1.1 | |

| キウイフルーツ | 1.0 | |

| オレンジジュース | 0.9 | |

| ネーブルオレンジ | 0.8 | |

| イチゴ | 0.7 | |

| パイナップル | 0.6 | |

| バナナ | 0.3 | |

| 野菜 | ミニトマト | 0.6 |

| トマト | 0.4 | |

| 西洋かぼちゃ | 0.2 | |

| 豆類 | いり大豆(青大豆) | 1.7 |

| きな粉 | 1.6 | |

| あずき(乾燥) | 1.1 | |

| ゆで大豆(青大豆) | 0.3 | |

| あずき(ゆで) | 0.3 | |

| 木綿豆腐・絹ごし豆腐 | 0.2 | |

| いも類 | 乾燥マッシュポテト | 1.1 |

| ながいも | 0.5 | |

| じゃがいも(蒸し) | 0.4 | |

| さといも | 0.4 | |

| フライドポテト | 0.4 | |

| 牛乳・ | チーズホエーパウダー | 2.0 |

| 脱脂粉乳 | 1.8 | |

| コーヒー用ミルク粉末 | 0.7 | |

| 加糖練乳 | 0.4 | |

| プロセスチーズ | 0.3 | |

| 牛乳(普通牛乳) | 0.2 | |

| ヨーグルト | 0.2 |

果実

クエン酸は果実に多く含まれ、中でも、かんきつ類はクエン酸が豊富な食品の代表格です。

とくに、レモン・ライム・すだち・かぼす・ゆず・シークヮーサーなどの「香酸かんきつ」には極めて多くのクエン酸が含まれます。

梅(および梅干し)やカシス、キウイフルーツなどの果実にもクエン酸が多く、酸味の主成分となっています。

一方、イチゴやバナナのように、酸味が強くなくても、多少のクエン酸を含む果実もあります。

また、成分表では野菜に分類されるトマトやミニトマトも、植物学的には果実です。

豆類・いも類

植物の果実以外には、大豆などの豆類や、じゃがいも・さといもなどのいも類にもクエン酸が含まれています。

とくに、乾燥した豆類やマッシュポテトでは、水分が抜けて成分が凝縮されるために、重さあたりのクエン酸含有量も多くなります。

牛乳・乳製品

牛乳や乳製品は、動物性食品としては珍しく、ある程度のクエン酸を含む食品です。

乳製品でも、脱脂粉乳やチーズホエーパウダーなど、乾燥した食品では重さあたりのクエン酸含有量が多くなります。

ただし、ヨーグルトなどの発酵乳製品の酸味は、乳酸菌が作る乳酸によるものです。

酢酸は食酢や、食酢を使った調味料に多く含まれる

酢酸もさまざまな植物に含まれていますが、クエン酸とは異なり、含有量が極端に多いケースはありません。

そのため、酢酸が多く含まれる食品は、酢酸菌による発酵を利用した食酢や、食酢を含む調味料などが中心です。

以下に、主な食品の酢酸の含有量一覧と詳しい解説を記載しています。

食品成分ランキングの酢酸含有量Top100に入っている食品から、代表的な食品や特徴的な食品をピックアップし、可食部100 gあたりの酢酸含有量を下表にまとめます。

| 分類 | 食品 | 含有量(g) |

|---|---|---|

| 食酢 | バルサミコ酢 | 5.6 |

| ぶどう酢 | 4.8 | |

| りんご酢 | 4.7 | |

| 米酢 | 4.4 | |

| 穀物酢 | 4.2 | |

| 黒酢 | 4.0 | |

| 調味酢 | すし酢(にぎり用) | 3.6 |

| 甘酢 | 3.1 | |

| 三杯酢 | 3.0 | |

| 二杯酢 | 2.5 | |

| ドレッ | フレンチドレッシング | 1.9 |

| ごまドレッシング | 0.7 | |

| 和風ドレッシング | 0.6 | |

| ソース | ウスターソース | 1.5 |

| 中濃ソース | 1.1 | |

| 焼きそば粉末ソース | 1.0 | |

| お好み焼きソース | 0.7 | |

| その他 | トマトケチャップ | 0.7 |

| マヨネーズ | 0.5 | |

| 酢漬け | しょうが甘酢漬け | 0.8 |

| らっきょう甘酢漬け | 0.4 |

食酢

食酢こそが、酢酸を含む食品の中心的存在です。

多くの食酢が、4~5%程度の多量の酢酸を含んでいます。さらに、バルサミコ酢(ぶどうの濃縮果汁を用いるイタリアの果実酢)では、酢酸の含有量は6%近くにのぼります。

また、表に挙げた食酢以外の食品も、食酢を利用した食品ばかりです。酢酸発酵により作られる食酢は、多くの調味料や調理法を生み出し、人類の食生活を豊かにしてきました。

調味酢やドレッシング

すし酢や三杯酢などの調味酢(加工酢・合わせ酢とも)は、食酢をベースに醤油や砂糖、香辛料などを加えたものです。食酢とは区別されますが、食酢に次いで酢酸が多く含まれる食品といえます。

ドレッシングにもよく食酢が使われています。

とくに、古典的なフレンチドレッシングやイタリアンドレッシングは、酢と油をベースに作られるため、2%程度の酢酸が含まれることも多いです。

ウスターソース類

ウスターソース類(ウスターソース・中濃ソース・濃厚ソース)は、野菜や果実を味付けして煮込んで作られる調味料で、原材料に食酢が含まれます。

中でも、ウスターソースはとくに酢酸が多く含まれ、とろみのある中濃ソースやとんかつソース(濃厚ソースに該当)よりも強めの酸味があります。

ケチャップ・マヨネーズ

ケチャップやマヨネーズにも食酢が使われています。

マヨネーズは、「油と酢と卵」の3つが主な材料で、市販品にも酢酸が0.5%程度含まれています。

ケチャップは、酸味付けと保存性向上のために食酢が加えられていて、酢酸の含有量が多めです。100 gあたり0.7 g程度の酢酸が含まれ、これはトマト由来のクエン酸の含有量(100 gあたり0.4 g程度)を上回ります。

酢漬け

漬物の中でも酢漬けやピクルスは、食品を食酢に漬け込むことで、風味を与えるとともに保存性を高めています。

しょうがやらっきょうなどの甘酢漬けは、100 gあたり0.4~0.8 g程度の酢酸を含んでいることが多いです。

クエン酸と食酢は互いに代用可能?

クエン酸と食酢が互いに代用できるかは、用途により異なります。

- 料理では、酸味の質や風味が大きく異なるため、代用は難しい。

- 掃除では、代用できることが多いが、使い勝手の違いや注意点もある。

「料理」と「掃除」の各用途について、代用の可否を詳しく解説します。

料理では代用が難しい(風味が大きく異なる)

クエン酸と食酢では、風味に大きな違いがあるため、料理での代用は困難です。

クエン酸と食酢の違いを表にまとめます。

| クエン酸 | 食酢 | |

|---|---|---|

| 酸味の強さ | 非常に強い | クエン酸よりは弱い |

| 酸味の質 |

| 香り・コクと一体化した複雑な酸味 |

| 揮発性香り |

|

|

| 味の深みコク | ほとんどない(純粋な酸味) | コク・まろやかさ・うま味あり |

| 後味・余韻 | スッキリ消える | 余韻がやや長く残る |

| 主な用途 | 爽やかな酸味だけを足す | 香り・コクを含めた風味付け |

クエン酸は「後味の少ない爽やかな酸味」、食酢は「鼻にツンとくる香り」と「コクがある複雑な酸味」が特徴です。

こうした風味の違いがあるため、相互に代用しようとすると、料理の味わいもまったくの別物になってしまいます。

食酢がないときにクエン酸で代用しても、酸味をつけることはできますが、食酢特有の「ツンとした香り」や「コク・うま味」はまったく再現できません。

例えば、クエン酸で酢の物などを作ると、香りやコクがなく、酸味があるだけの物足りない味わいになりやすいでしょう。

どうしても代用する場合、クエン酸は非常に強い酸味があるため、加える量は慎重に調整する必要があります。

クエン酸を使うレシピを食酢で代用すると、ツンとくる香りや複雑な味わいにより、本来とはまるで異なる仕上がりになります。

とくに、飲み物などの爽やかな酸味が求められるレシピでは、食酢での代用は避けた方が無難です。

食用に使うクエン酸について

クエン酸を料理・食品に用いる場合、食品添加物として売られているクエン酸(もしくは医薬品のクエン酸)を使用してください。掃除用の洗浄剤として売られているクエン酸は、食用には使えません。

掃除では代用できるが注意点もある

クエン酸と食酢はどちらも、水垢などを落とすために掃除で使われることがあります。

こうした掃除での用途であれば、基本的に相互に代用が可能です。

クエン酸や、食酢の成分である酢酸は、炭酸カルシウムを主成分とする水垢を溶解させることができます。

炭酸カルシウムは、多量の酸を反応させることで、炭酸(H2CO3)が生成するとともに、反応させた酸のカルシウム塩が生成します。

酢酸では、生成する酢酸カルシウムが水溶性であるため、炭酸カルシウムの除去が可能です。

クエン酸でも、生成するクエン酸カルシウムが水に溶けて、炭酸カルシウムが除去できます。ただしクエン酸カルシウムは、時間経過とともに結晶として析出しやすいため、クエン酸の使用時は長時間放置しないように注意が必要です。

なお、こうした作用は「アルカリ性の汚れを酸性で中和して落とす」と説明されがちですが、これは化学的には誤りです。一般的な水垢はアルカリ性ではなく、汚れが落ちる原理も中和反応ではありません。

ただし、クエン酸や食酢を水垢などに用いる場合は、以下のような点に注意しましょう。

- クエン酸は、作用させる時間に注意する(長くても30分間ほどが目安)。水垢などに長時間作用させて放置すると、難溶性の新たな汚れ(クエン酸カルシウムの結晶)が生じやすい。

- 食酢は、使用時にツンとくる臭いがあるため、クエン酸に比べて使用時の快適性には劣る。

クエン酸と酢酸の化学的な違いを紹介

この章では、クエン酸と酢酸の化学的な違いをまとめます。

| クエン酸 | 酢酸 | |

|---|---|---|

| 構造式 | ||

| 分子式 | C6H8O7 | C2H4O2 |

| モル質量(g/mol) | 192.12 | 60.05 |

| 性状 | 結晶性固体 | 液体 |

| 融点 | 153 ℃ | 16.7 ℃ |

| 沸点 | 加熱により分解 | 118 ℃ |

| pKa | 3.09 | 4.76 |

| 酸の価数 | 3価の酸 | 1価の酸 |

- pKa(酸解離指数)の値が小さいほど強い酸である。クエン酸についてはpKa1のみ記載した(詳細は後述)。

- クエン酸の分子式・モル質量・融点は、クエン酸無水物の式や値を記載した。

続いて、「性状や揮発性」と「酸性の強さ」の違いを順に解説します。

クエン酸は固体で揮発しない・酢酸は液体で揮発性あり

純粋なクエン酸は固体ですが、純粋な酢酸は液体です。

クエン酸には揮発性がなく、ほぼ匂いもありません。無臭の固体であり取り扱いやすいことが、クエン酸が広く市販され普及した要因でもあります。

一方、酢酸には揮発性があります。酢酸を含む食品の刺激的な香りや、加熱調理で酸味が飛ぶ性質も、酢酸の揮発性によるものです。

なお、液体として存在する「純粋な酢酸」は、4~5%程度の酢酸を含む水溶液である食酢とはまったくの別物です。

純粋な酢酸は、常温で液体ですが融点は16.7 ℃と高めで、寒い時期には凝固して固体になりやすい性質があります。

凍り付いてしまいやすいことから、純粋な酢酸は「氷酢酸」とも呼ばれます。

食品添加物としても、純度99.0%以上の酢酸が「氷酢酸」という名称で販売されています。

(液体で揮発性と強い臭いがあり、一般家庭では取り扱い・処分が難しいため氷酢酸の購入は非推奨。)

酸性はクエン酸の方が約47倍強い

クエン酸と酢酸では、クエン酸の方が強い酸です。

酸の強さの指標としては、pKa(酸解離指数)が用いられます。

pKaが小さいほど強い酸で、pKaが1小さくなるごとに酸の強さは10倍になります。

酢酸のpKaは4.76、クエン酸のpKa1は3.09であり、以下のような計算により、クエン酸は酢酸よりも約47倍強い酸といえます。

104.76-3.09 = 101.67 ≓ 46.77

クエン酸はカルボキシ基が3つある「3価の酸」で、3つの水素イオン(H+)を3段階で解離します。pKaも、各段階に対応して3つ(pKa1 = 3.09、pKa2 = 4.75、pKa3 = 6.41)存在します。

このような多価の(2価以上の)弱酸では、1段階目の水素イオンの解離に相当するpKa1のみに着目するだけで、その酸のおおまかな強さを表せます。

多価の弱酸では、1段階目の水素イオンの解離の方が、2段階目以降よりもずっと起こりやすく、pKa2以降は無視して考えることができるためです。

この記事でも、クエン酸の酸としての強さはpKa1のみに着目して、酢酸のpKaとの比較を行っています。

まとめ

かんきつ類などに多いクエン酸と、食酢に含まれる酢酸は別の物質です。食酢のクエン酸含有量は酢酸の1/1000以下であることが多く、食酢はクエン酸を多く含む食品ではありません。

クエン酸は、不揮発性で匂いがなく、爽やかかつ非常に強い酸味があります。一方、酢酸は酸味があるだけでなく揮発性があり、食酢の鼻にツンとくる刺激的な香りのもととなっています。

クエン酸と食酢は、掃除では代用できることが多いものの、料理では代用が難しいため注意してください。

なお、クエン酸と混同されやすい物質や有機酸として、酢酸以外にもビタミンC(L-アスコルビン酸)があります。

クエン酸とビタミンCの違いについては、別の記事で詳しく解説しています。

よくある質問

よくある疑問や質問に回答します。